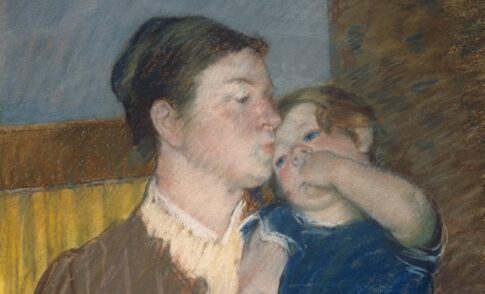

「自分の非を認められない子」への関わり方について

うちの次男は、「悪くない!」「〇〇のせい!」と

責任転嫁することが多くて…

見ていて心配になってしまう毎日でした。

でも、ある時から少しずつ考え方を変えたことで、

子どもと向き合うときに不思議と気持ちの余裕が生まれてきたんです。

今回はそんな私の体験をもとに、

「子どもが自分の非を認められないとき、どう接したらいいの?」というテーマで、

私なりに学んだこと・実践していることを書き留めておきます。

Contents

1.子どもが「自分の非を認められない」のはなぜ?

うちの次男もそうなんですが、

「自分が悪かったかもしれない」とはなかなか言えません。

最初は「素直じゃないなあ」とイライラしたり、

「認めさせなきゃ」と思ったりしていました。

でも、ある日ふと気づいたんです。

これは“防衛反応”なんだ、と。

子どもが非を認められない背景には、こんな思いが隠れていることが多いそうです:

- 失敗=怒られる、評価が下がる

- 自分を否定された気持ちになる

- 自信がないから、自分を守るのに必死(無意識に)

どれも「なるほど」と思いませんか?

実は、私自身も小さいころそういう傾向があって…

だからこそ、

今の次男の姿が重なって見えるのかもしれません。

2.心に届く3つの関わり方

じゃあどう関わればいいのか?

私が意識しているのは、次の3つの軸です。

①「失敗しても価値が下がらない」安心感を伝える

「怒る」のではなく、「どうしたらよかったと思う?」

と問いかけて、

主導権を渡してあげるようにしています。

たとえば、

「失敗しちゃったね。でも、それに気づけたのはすごいよ」

「間違い=成長のチャンス」

って、少しずつ伝えています。

②「誰のせい?」より「次どうする?」を一緒に考える

たとえば「先生の説明がわかりづらかった」って言われたら、

「そう感じたんだね。でも、次はどうしたら聞き逃さずに済むかな?」

共感+前向きな問いかけで、次の行動を一緒に探しています。

③ 責任転嫁した時は、“翻訳”してあげる

「〇〇のせい!」という言葉に対して、

「そう思ったんだね。もしかして“悔しかった”のかな?」

と、気持ちを代弁することで、

「責められなかった感覚」を作ります。

3.実は親の“ある言葉”がプレッシャーに…

次男の様子を見ていると、

「私自身の言葉がプレッシャーになっていたかも…」と

ハッとすることも多くて。

思い当たること、ありませんか?

- 「なんでそんなことしたの!?」

- 「ほら、言ったでしょ」

- 「どうしてできないの?」

私は全部、思い当たります(泣)

言った後に、自己嫌悪で胸が痛くなるんですよね…。

でも、これって全部「愛ゆえの言葉」なんです。

ただ、子どもには

「責められた」として届いてしまうんですよね・・・

4.親自身が変わりたいと思ったときにできること

そんな自分に気づけた時こそ、

チャンスなんだと今は思えます。

▶ 今からできることは、少しでいいんです:

- 「失敗しても〇〇だよ」と言葉にして伝える

→「大丈夫、うまくいかなくてもママは変わらず応援してるよ」 - 一緒に“分析チームごっこ”で作戦会議をする

→「じゃあどうしたら次うまくいくか、一緒に考えよっか」 - 自分の失敗を明るく話す

→「ママもさ、この前やらかしてね(笑)」

▶ 感情的になった時の“ワンクッション”

「今ちょっと、ママ落ち着くね」

たったこれだけで、怒りが攻撃に変わるのを防げる魔法の言葉です。

5.まとめ

子どもが「自分の非を認められない」とき、

つい“認めさせよう”と必死になってしまいがちだけど、

本当に大事なのは、

「認めても大丈夫」と思わせてあげること。

そして、自分自身にだって言いたい。

「完璧じゃなくていいよ」

「気づけただけで、もう大きな一歩だよ」って。

怒ってしまったあとも、やり直せばいい。

「さっきは言いすぎた、ごめんね」って伝えるだけで、

子どもは“謝れる大人”から安心と信頼を学んでくれます。

焦らず、ひとつずつ、積み重ねていけたらそれで十分。

私たちは、もうちゃんと“向き合ってる”親なんだから。

そんな風に自分自身も認めてあげられるといいですね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

この記事が、同じように悩む誰かの心にそっと寄り添えてたら嬉しいです。